電子工作初心者のためのトランジスタ講座~仕組みと使い方をわかりやすく解説~

電子工作で必ず使うのがトランジスタ。

「使い方はなんとなく分かるけど、この抵抗はどんな意味があるの?」といった疑問を持っている人も多いでしょう。

この記事では、難しい原理は省いて、電子工作初心者向けにトランジスタの使い方をできるだけ簡単に解説していきます。

詳しい仕組みや動作原理を知りたい方はこちらのサイトが参考になります。

参考サイトバイポーラトランジスタの仕組みと原理|Analogista

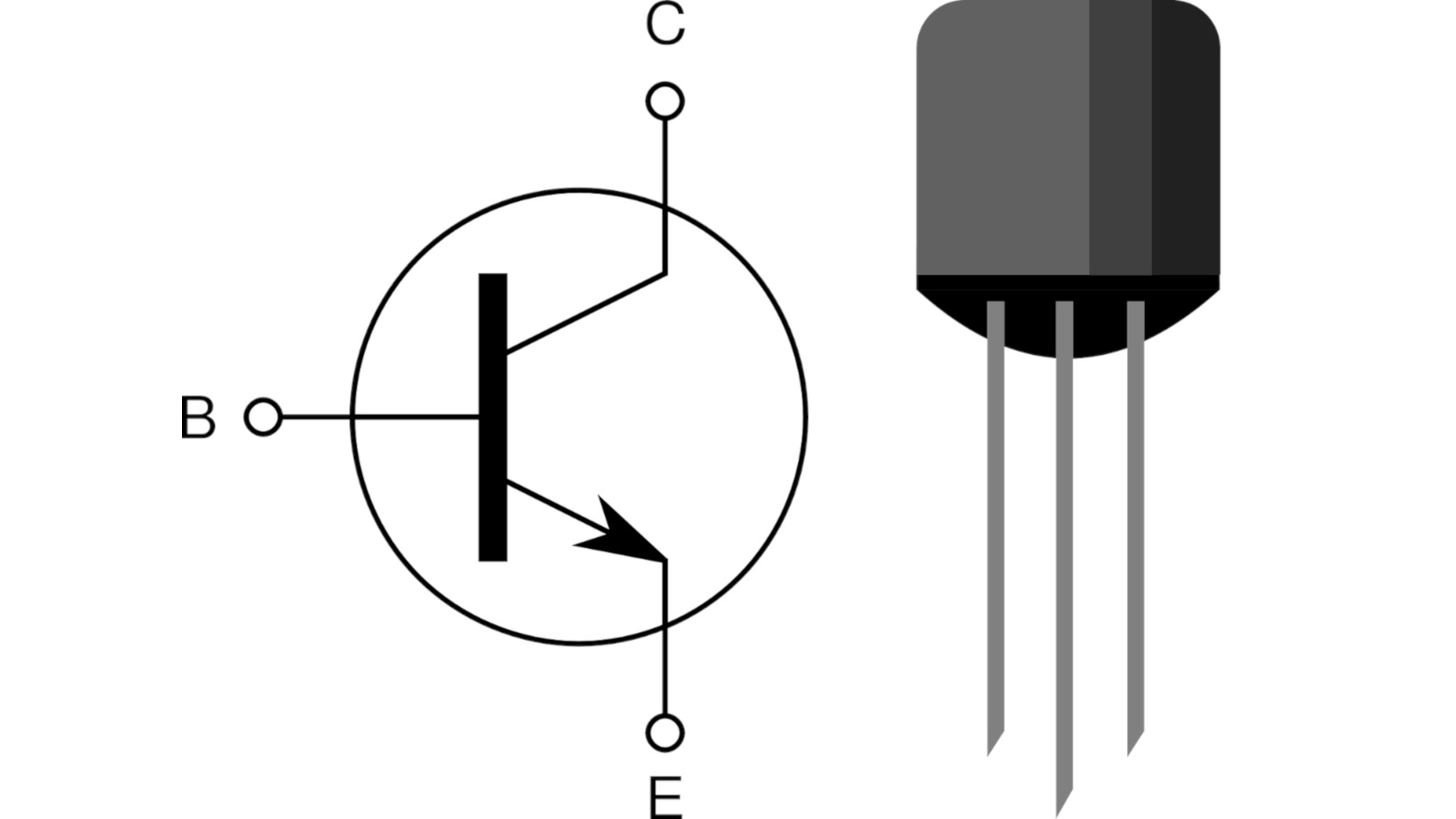

トランジスタの端子と役割

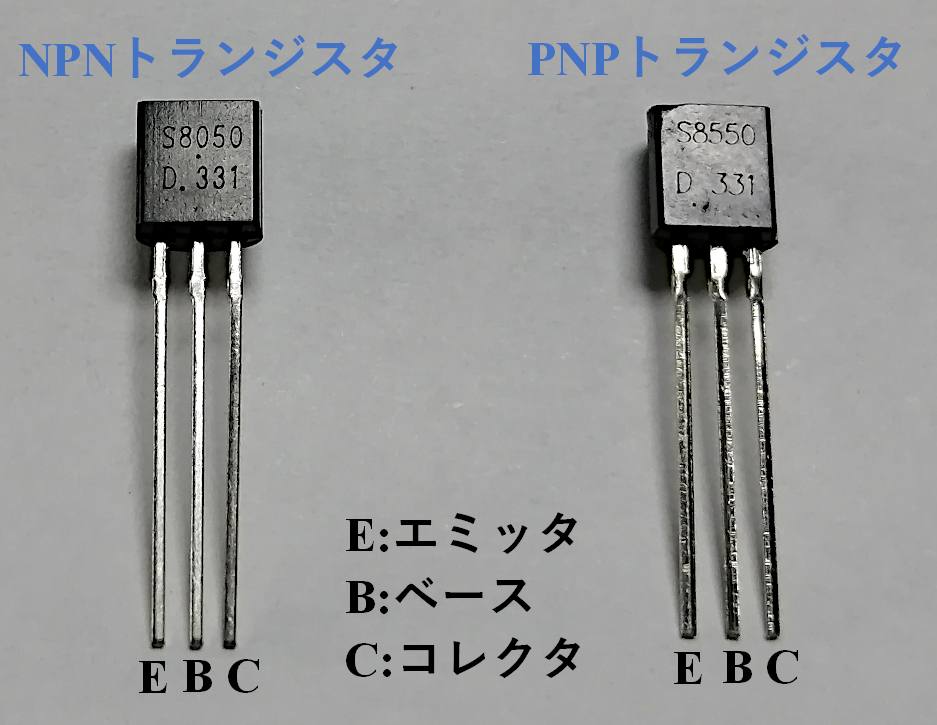

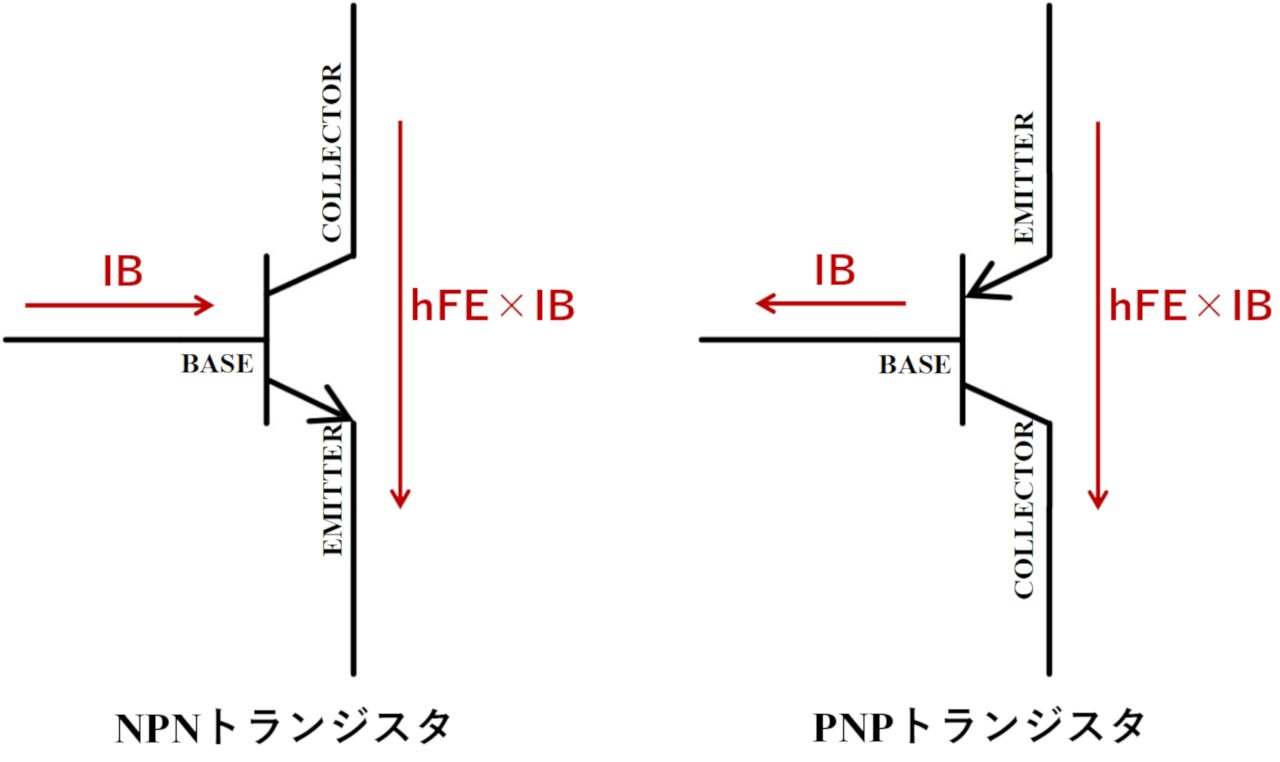

バイポーラトランジスタにはNPNトランジスタとPNPトランジスタの2種類があります。

どちらもエミッタ、ベース、コレクタの3端子で構成されています。

ベースが入力端子で、コレクタ・エミッタが出力端子です。

ベース端子に流れ込んだ(引き出した)小さな電流を増幅して、コレクタ・エミッタを通して流すというのが基本的な動きになります。

※hFEは電流の増幅率です。

スイッチング作用とは

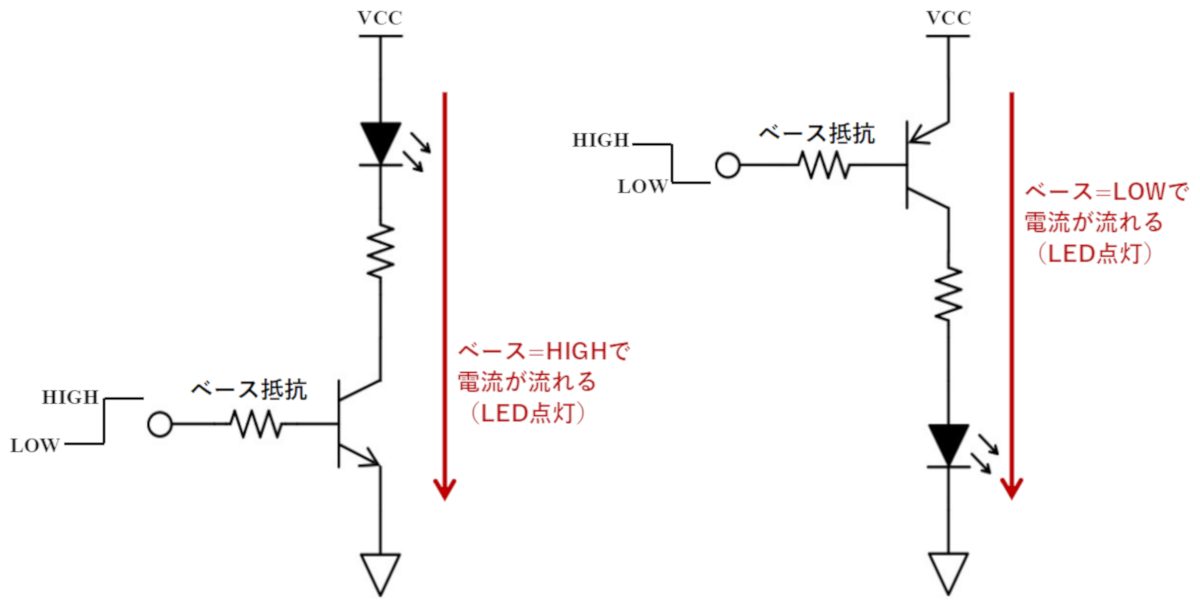

電子工作では、トランジスタをスイッチとしてよく使います。

ベースに入力する電圧でコレクタ-エミッタ間のオン・オフを切り替えることができます。

スイッチング回路の使用例

LEDのオン・オフを切り替える回路です。

NPNの場合は入力電圧がHIGHになればオン、LOWになればオフします。

PNPの場合は逆に、入力電圧がLOWになればオン、HIGHになればオフです。

トランジスタがオンすればLEDが点灯、オフすれば消灯します。

この回路は色々なものを動かすのに応用できます。

例えば、LEDの代わりにモーターのオン・オフを切り替えたり、センサーに印加する電圧をオン・オフさせたりといった使い方もできます。

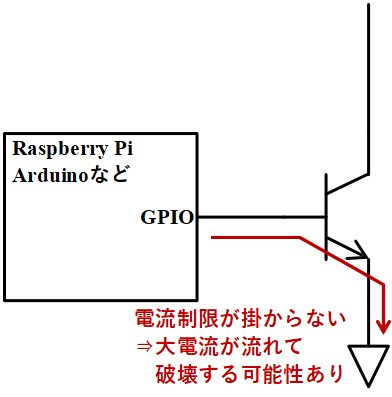

ベース抵抗はなぜ必要なの?

ベースに直列に接続されている抵抗は電流制限抵抗です。

抵抗なしでベースに電圧を印加すると、電流制限が掛からないのでトランジスタが壊れたり、入力側の機器(例えばラズパイやArduinoなど)が壊れてしまう可能性があります。

ベース抵抗は絶対に入れておきましょう。

ベース抵抗の抵抗値の決め方は、後で説明する電流増幅作用の項でお話します。

電流増幅作用とは

バイポーラトランジスタはベースに入力された電流を増幅してコレクタ-エミッタ間に流します。

この増幅率(ベース電流を何倍にするか)をhFEといい、トランジスタごとに違っています。

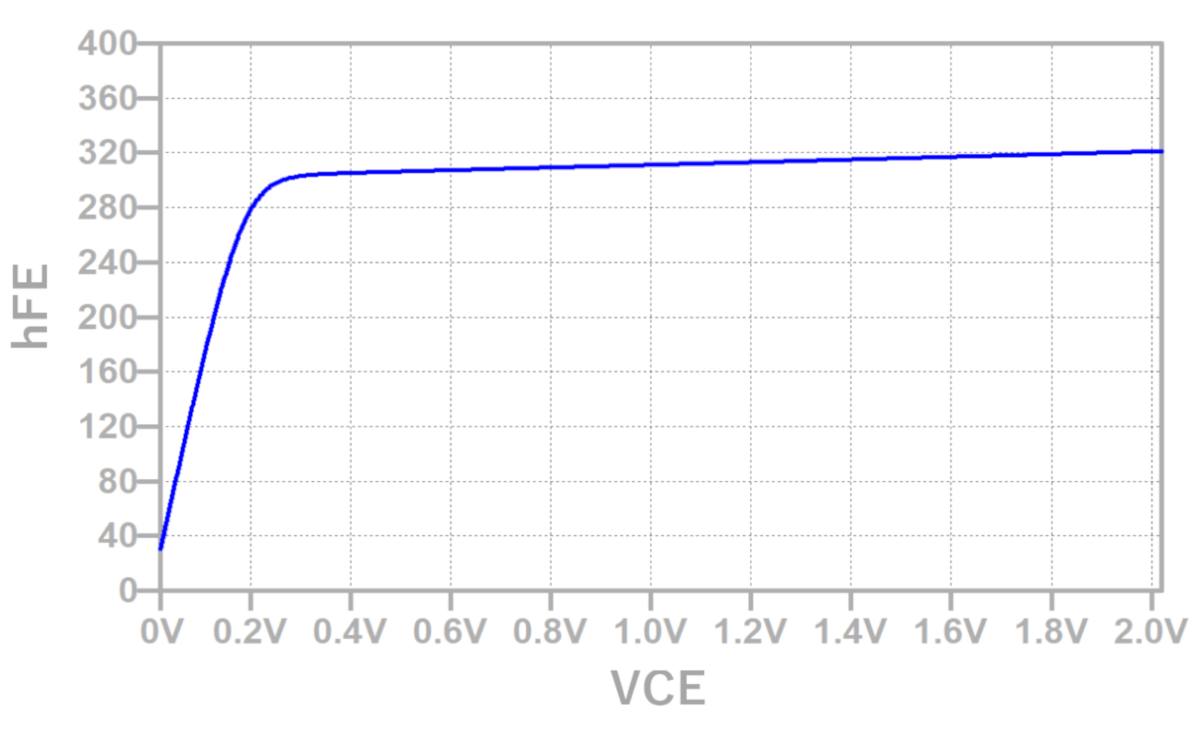

hFEの特性

トランジスタのデータシートにはhFEの値が記載されていて、200~400倍くらいのものが多くなっています。

しかし、このhFEはコレクタとエミッタ間の電圧差(VCE)によって値が変化します。

このように、VCEが小さくなるとhFEが小さくなる傾向があります。

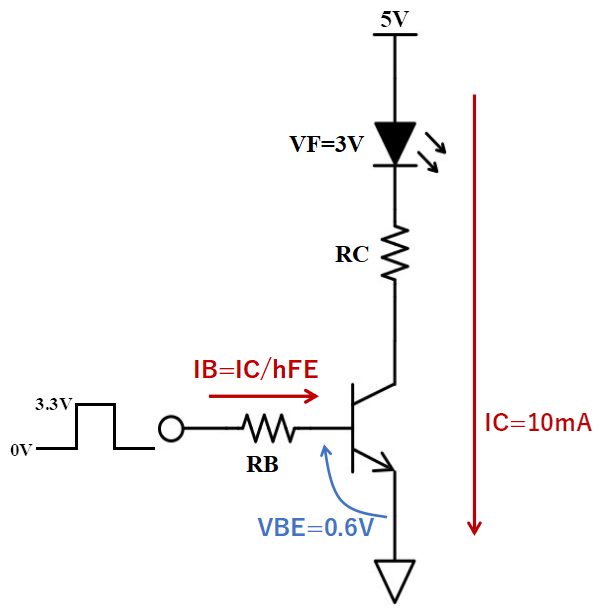

電流増幅の計算例

Lチカさせる回路を考えます。

LEDのVFは3Vで、LEDに電流を10mA流したいとします。

トランジスタがオンしたとき、コレクタの電圧は0V、電源電圧は5Vなので、抵抗:RCの両端にかかる電圧は5V -3V = 2Vとなります。

10mAの電流を流すにはRCの値を

\[

\rm{RC = \frac{2V}{10mA} = 200Ω}

\]

にする必要があります。

次に、10mAの電流を流すために必要なベース電流を考えます。

必要なベース電流は、

\[

\rm{IB = \frac{IC}{hFE}}

\]

で求めることができます。

先程説明した通り、トランジスタがオンしてコレクタ電圧が0VになるとhFEは小さくなります。

このときのhFEはデータシートに載っていないので、最小値としてhFE=20で計算しておくと、まず大丈夫です。

したがって、必要なベース電流は

\[

\rm{IB = \frac{10mA}{20} = 0.5mA}

\]

となります。

トランジスタがオンする時、ベース-エミッタ間電圧(VBE)は約0.6Vです。

入力する信号のHIGHの電圧が3.3Vとすると、ベース抵抗は次の式で計算できます。

\[

\rm{RB = \frac{(3.3V-0.6V)}{0.5mA} = 5.4kΩ}

\]

5.4kΩ以下であればいいので、4.7kΩを選べばいいでしょう。

4.7kΩの場合、コレクタ電流は

\[

\rm{IC = \frac{(3.3V-0.6V) \times 20}{4.7kΩ} = 11.5mA}

\]

となり、10mAを超えてしまうように思えますが、RCで電流制限を掛けているため10mA以上は流れません。

なので、ベース電流は目標値より少し多めに流せるように設計しておく方が確実なのです。