超簡単!パルス発生回路の作り方

簡易的なパルス発生回路を作るのに、わざわざマイコンを使うのはもったいないし、回路規模も大きくなる。

ということで、おそらく最も単純なパルス生成回路(自励式)の作り方を解説していきます。

この記事のアウトライン

パルス発生回路とは

パルス発生回路(パルスジェネレータ)とは、High / Lowの矩形波を繰り返し出力する回路です。

自励式とは、外部から他の信号源が不要で、自分自身が発振回路になっていて任意の周波数で矩形波を出力し続けることができる方式です。

パルス発生回路例

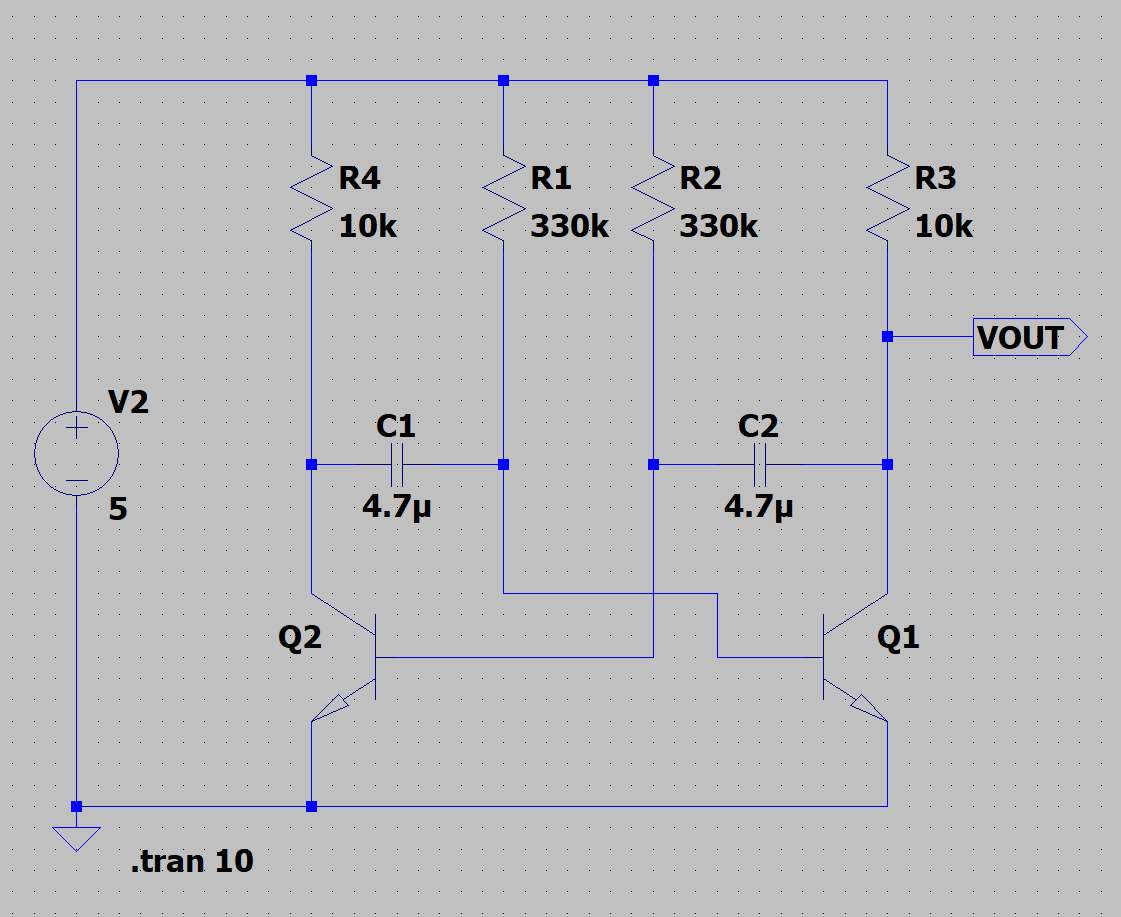

よく挙げられるのがマルチバイブレータです。

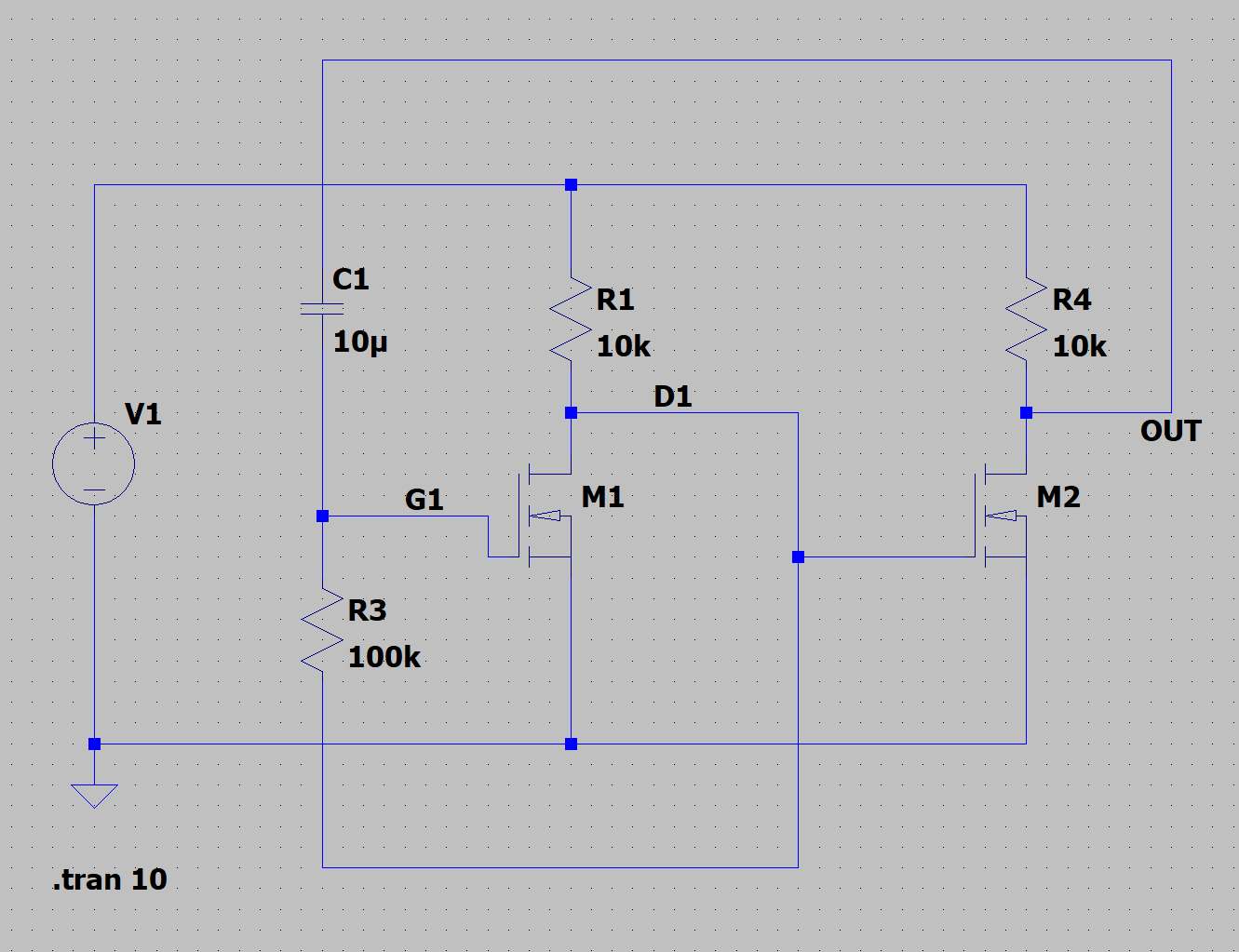

これでも十分簡単な回路ですが、今回はさらに部品数が少ない回路を組んでみました!

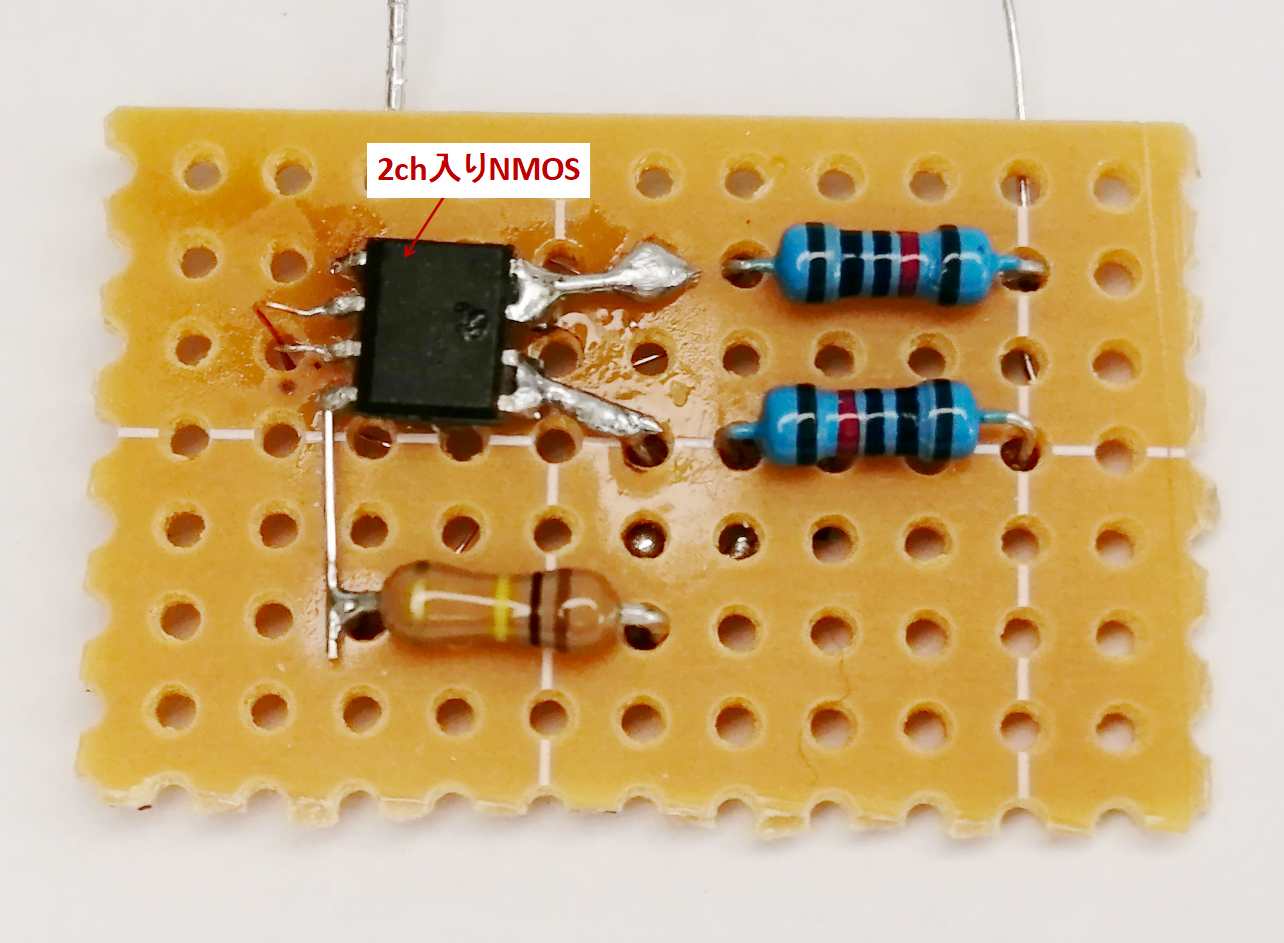

ユニバーサル基板に乗せてみるとこんな感じです。

ちょっと無理やり感がありますが…

※コンデンサは背面に配置しています。

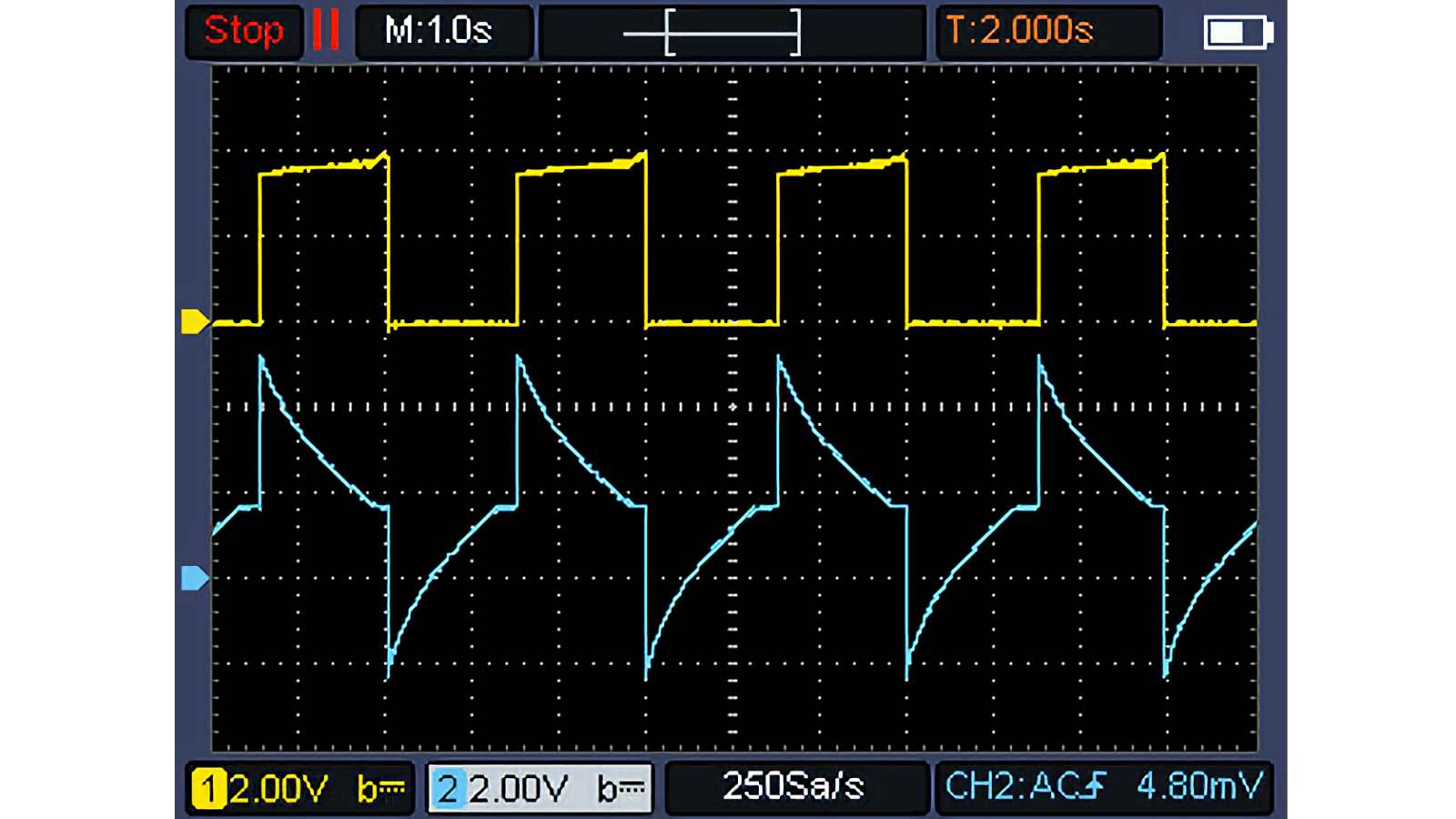

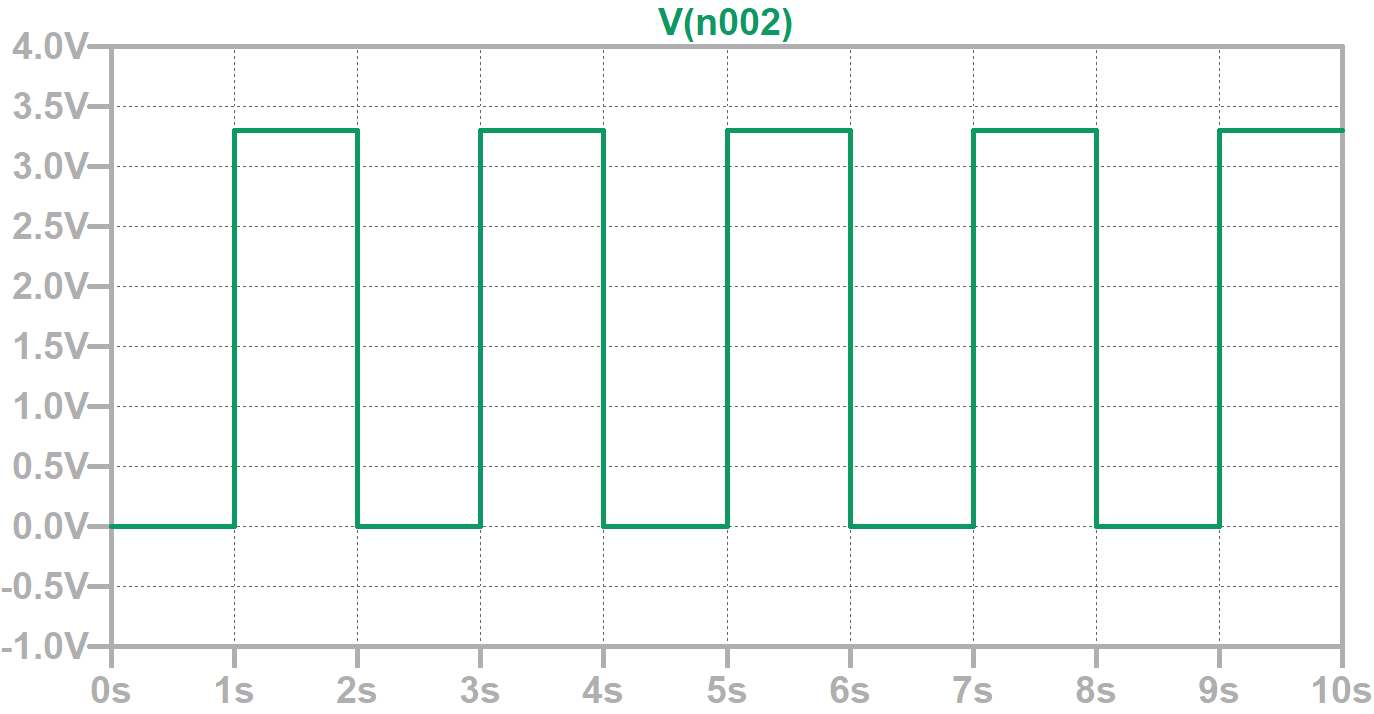

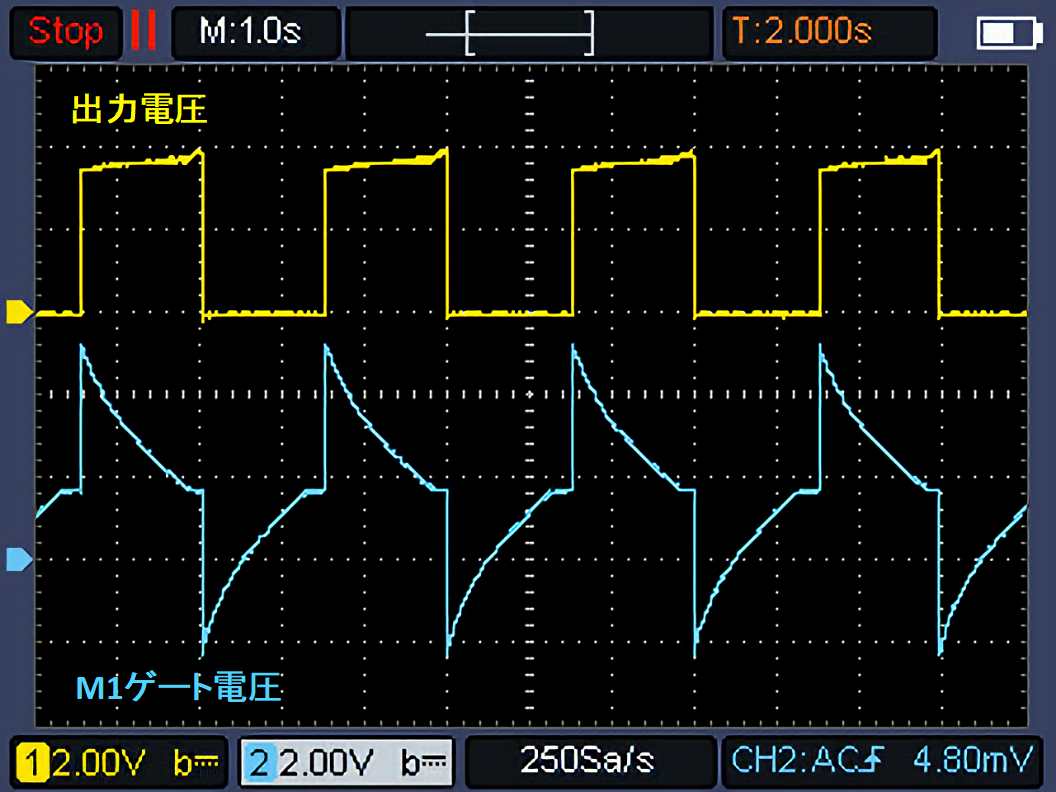

オシロで動作波形を確認してみました。

設計値よりはやや周波数が低いですが、だいだい1Hzくらいのパルスが出ていることが確認できました。

オシロはテスター一体型のハンディタイプのものを使っています。

1万円台で買えるので、電子工作用に1台持っておくと便利です。

ハンドヘルドデジタルオシロスコープ 50Mhz帯域幅、2チャネル 2 in 1オシロスコープとマルチメータ 3.5 TFTバックライト付きスクリーン HANMATEK HO52

パルス発生回路の動作原理

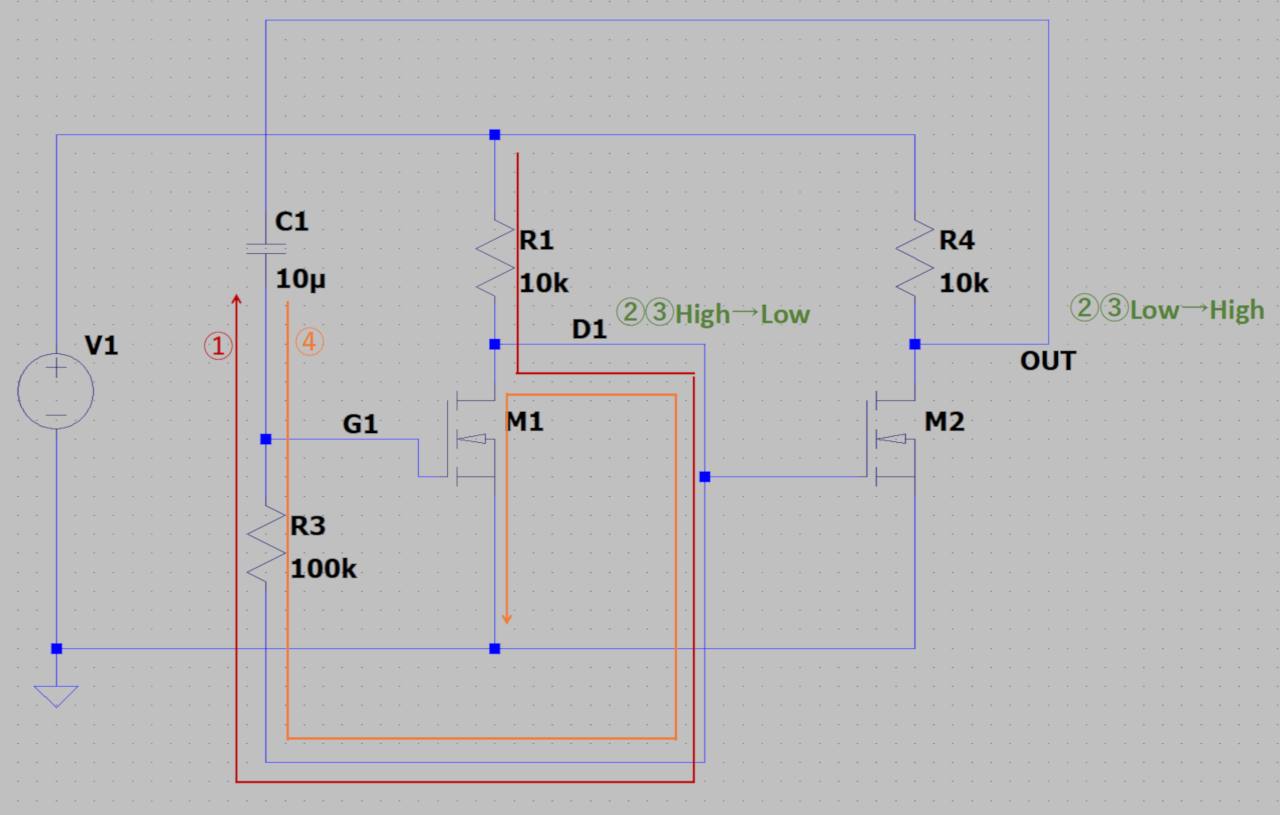

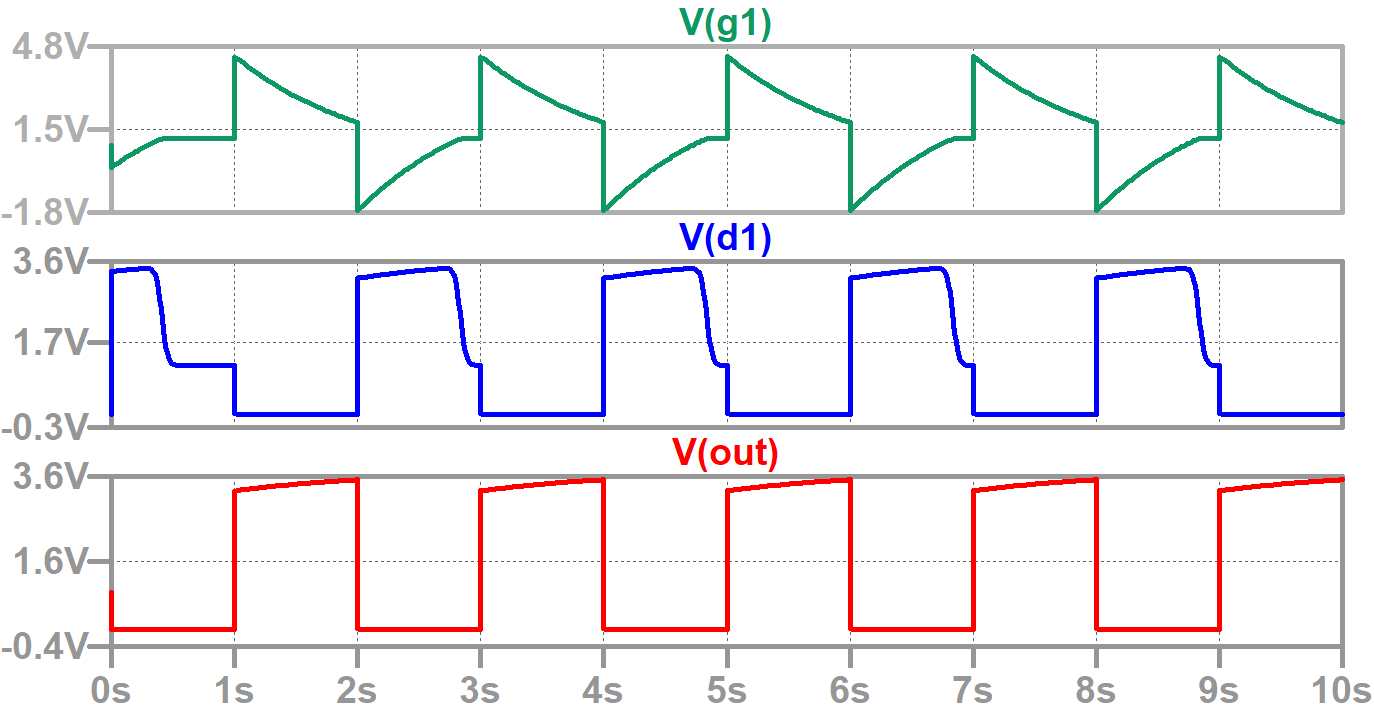

MOSFETのM1がオフ、M2がオンの状態から考えます。

- M2がオンなのでコンデンサ:C1の上端は0Vに固定されています。

M1のゲート:G1は電源からR1+R3を介して充電され、RCの時定数で決まる傾きで電圧が上昇していきます。 - ゲート電圧がM1のVT(オン閾値)に達すると、M1がオンします。

このとき、M1のドレイン電圧が0Vになるので、M2がオフします。 - OUT電圧がLow→Highに遷移するのでコンデンサの上端の電圧も上昇します。

カップリングでG1の電圧も上昇します。 - 今度は、R3を介してGNDに放電しますので、C1とR3の時定数で決まる傾きでG1の電圧が低下していきます。

G1の電圧がVTを下回ると再びM1がオフ、M2がオンとなります。 - 以上の動作を繰り返すことで矩形波を出力し続けます。

周波数はM1のVTとRCの時定数で決まります。